月報「なむ」

2017年

「あらたまの 年のはじめは祝とも 南無阿弥陀仏の こころわするな」

−蓮如上人−

2017年12月

室町時代、蓮如上人門主の時、勧修寺村の道徳さんが、当時京都山科にあった本願寺に赴き、上人に新年の挨拶をしたという記録が残っています。蓮如上人は道徳さんに「道徳はいくつになるぞ。道徳、念仏もうさるべし。」と仰になりました。「大晦日であろうが、元旦であろうが、いつでもどこでも変わらずにお念仏を申させていただきましょう」ということではないでしょうか。

過ぎ行く時の速さを実感する年の瀬に、除夜の鐘の音が響いたなら「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり」の一節が思い浮かびます。お釈迦様の説法の場である祇園精舎の鐘の音が、“私達は皆、移り変わる無常の渦中です”と鳴り響いているというのです。

大晦日の明くる日は元旦です。昔は数え年なので、この日は皆の誕生日でもありました。室町時代、新年で賑わう京の町中を一休禅師は、杖の先に髑髏を刺し「ご用心、ご用心」と叫び歩いたそうです。新年を迎えるこということは、老いてゆくことでもあり、「無常である我が身を忘れるな」と釘をさされたのです。

「新年おめでとうございます」と祝いますが、私達にとってめでたいとはなんでしょうか。阿弥陀様は常に私達をごらんになり、「必ず救う、我にまかせよ」と呼び掛けておられます。そして、私達は「南無阿弥陀仏」というお念仏によって、そのあたたかいお慈悲を知るのです。

人生は苦難の連続ですが、いつでも阿弥陀様と共に、力強く日々を歩ませて頂くのです。他と比べて幸せという不安定なよろこびではなく、決して変わることのないお念仏に生きることは、この上ないよろこびとなります。

無常に翻弄される私達が、常に変わらぬお念仏にあわせていただくことほど、めでたいことはありません。

私達の来し方、行く末を貫いてお育て下さいます阿弥陀様にご挨拶させて頂き、新年の出発をいたしましょう。

《「浄土真宗本願寺派総合研究所リーフレット」より》

声明クラブ・写経教室「スートラ」開講

2017年11月

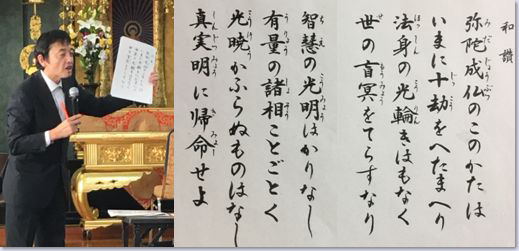

やさしく楽しいお経の練習会、第9期「声明クラブ」が始まりました。お経を読む意味は「仏徳讃嘆」仏さまの救いのはたらきを褒め讃えることで、同時にそのみ教えを聞かせて頂くことにあります。

又、第6期写経教室「スートラ」は10月14日に開講され、親鸞聖人が作られた和讃を書写します。和讃とは、和語をもって讃嘆する詩という意味で、聖人は自ら和讃を「やわらげ ほめ」と読まれているように、文字を知らず、読み書きの難しい人々のため、覚えやすく声に出して解りやすい和讃から、多くの人に『南無阿弥陀仏』のみ教えが伝わっていくようにと願われたのでしょう。

「スートラ」とはインドの言葉でお経を意味し、そのお経や和讃などを親しみやすく旋律にのせて声に出して読むことを「声明」と言うのです。

家族のみで行う葬儀などが主流になっている昨今、個人の利益や効率を求め、いのちのつながりなど、大切なものを見失いがちな日常を送っているのではないでしょうか。人とのつながりを無くす行為を元に戻すことは容易ではありません。目に見えるものよりも、目に見えないものこそ、大切なものがあるのです。あらゆるつながりの中で安心の世界へと導いて下さる仏縁を大切にいたしましょう。

仏さまの鏡に写る。私の心。

2017年10月

仏教では、仏さまの智慧を「大円鏡智」と言います。その智慧はまるで大きな丸い鏡のようだと喩えられるのです。鏡は姿を写し出す道具です。私たちは、鏡を見ることによって服装の乱れや顔の汚れを知ることができます。実は、お念仏のみ教えを聞かせて頂くということは、鏡に私の「心」の姿を写し出すという事にほかならないのです。

例えば、ある奥様が台所で洗い物をしている時、大切にしていたコップを落として割ってしまったとしましょう。落とした瞬間は「しまった!」と思います。しかし、その後割れたコップを見て「割れやすいコップねー」と思ってしまうのです。

同じ事をご主人がした時はどうでしょうか?「何をしてるの!」と怒鳴ったり「大切なコップなんだからもっと注意してよ!」と叱咤してしまうのです。決して「あら、割れやすいコップねー」とは言いません。

コップ一つ割っただけでも、自分と他人がした時では、心は違っているのです。自分が失敗した時は他のせいにして、他人が失敗をした時はその人の行為を非難してしまうのです。

このような心を仏教では「偏計所執処」と言います。「私たちは生れながらにして間違ったモノサシしか持ち合わせていない、それも自分の都合の良い様にしか計ることができない」というのです。さらに、このモノサシは「自分が一番正しい」という慢心の心をも生みます。「私は間違っていない。間違っているのは相手だ」という思い上がりの心です。

仏さまの智慧の鏡に写し出されることによって初めて、自分の「心」の本当の姿というものに気づいていくことができるのです。言い換えますと「至らぬ我が身だなぁ、お粗末な我が身だなぁ」ということに気付かせて頂くということであります。

私の本当の姿を写し見せてくれる、仏さまの鏡・お念仏のみ教えを頂きながら人生を歩みたいものです。

浄土真宗のお聴聞

2017年9月

お彼岸とは春分、秋分の日をはさんで前後一週間の期間をいいます。昔のカレンダーには期間が書かれていたそうですが、今は、春分、秋分の日だけが休日として書かれているだけです。だから、最近では、お彼岸の本当の意味がわからずに、ただ休日だと思っている人もいるそうです。

お彼岸というのは、インドの古い言葉の「パーラミター」が語源です。それが中国に入り、その発音を漢字に直して「波羅蜜」と言われるようになりました。その意味は「到彼岸」といい、迷いの世界を渡り、さとりの彼岸に至るという意味です。

迷いの世界とは、言うまでもなくこの世の中です。こう言うと、そんなはずはない、生活はほどほどに贅沢ができるようになったし、平均寿命ものびたし、楽しい娯楽もたくさんあるのに、なぜこの世の中を迷いの世界と言うのかと言われる方もおられると思います。しかし、そんな幸せは、いつ崩れるかわかりません。次の瞬間には崩れ去り、不幸のどん底に落ちるかもしれないのが、この世の中です。つまり生きるために必要だと思っていたものが、全て力を失い、無駄になってしまうことがあるのです。それは、死です。あれだけ世話をしてくれた両親が死んでいく、目の中に入れても痛くないと思っていた子供が死んでいく、そして誰よりも大丈夫と思っていた自分が死んでいきます。人間は、動物の中でも唯一、死を自覚する動物であると言われます。しかし、それと同時に、死をごまかす動物でもあります。けれども、死を考えないようにしたり、遠ざけたり、ごまかそうとしても、それは、死を解決したとはいえません。死を直視し、超えていく道を求めることこそ、死を解決することであり、それは、同時になぜ生きているのかということの回答でもあるのです。

おまえの生死を超えていく道はここにあると明らかにしてくださり、喚び通しに喚んでくださるのが、南無阿弥陀仏です。そして、その南無阿弥陀仏のことを聞かせていただくのが、浄土真宗のお聴聞です。

(本願寺津村別院・読む法話 /『聞法』吉本博導著より)

脳に刺激ある 感謝のお念仏生活

2017年8月

「30年ほど毎朝欠かさずお仏壇の前にてお経を読んでいます」と言われるあるご門徒の方が、それを最初に始めた理由は、発症した喘息の進行を遅らせることと、認知症の予防のためだったそうです。「あまり良い理由ではないけれど、それが今でも続いている」と言うのです。

御年90歳。お経の文字を目で追いながら大きな声を出して読む。何気ないことなのかもしれませんが「身体や心の健康にとても良い」と言われます。

しかし、お念仏を申しお参りすることが、病気を治したりする功徳はありません。きっかけは健康のため病気の予防のためと思っていたけれど、知らず知らずに、病気を抱えたまま救われていく我が身であったことに気付かせて下さいます。

お仏壇の前に座わり、いつでも阿弥陀様が私の心に寄り添って下さっていることの喜びを聞かせて頂きながら、いのちを精一杯に輝かせて下さる日々を歩ませて頂けるのです。

お仏壇のお給仕をし、お寺さんと共に読経させていただく緊張感。それは頭や身体をちょうどよく使わせて頂けるのではないでしょうか。

脳に新しい回路ができるような刺激のある感謝のお念仏生活を送らせていただくことをお勧めいたします。

自らの幸せのために限りある時間を実りあるものに使わせて頂きましょう。

亡き方の大切な置き土産

2017年7月

人は亡くなる時、3つのものを置いていくといいます。

1つ目は「思い出」です。目を閉じると亡き方のなつかしい顔、声、情景などが呼び起こされることはありませんか。タレントのタモリさんは、恩師の赤塚不二夫さんのお葬儀で弔辞を述べられました。共に過ごした時間を思い返しながら「あなたがわたしに言ってくれたことは、いまだわたしにとって金言として心の中に遺っています。そして、仕事に生かしております」と述べると、最後には「わたしも、あなたの数多くの作品のひとつです」と締めくくられたのです。たとえ大切な方が亡くなっても、今を生きるわたしたちの中に遺した思い出があり続けるのですね。

2つめは「遺骨」です。形として遺される骨には亡き人のいのちは宿っていませんが、その遺骨にあの人の面影を探すわたしがあるのも確かです。他人には、大切な方のいない不安や寂しさ、弱みを見せることはできなくても、素直になれる、泣ける場所がお墓や納骨堂なのでしょうし、その場所を亡き方はお骨を遺してくれたのかもしれません。さらに死を実感として受け止めていこうとするきっかけもくれるのだと思います。

3つ目は「仏縁」です。亡き方はわたしと仏さまのご縁を取り持ってくださいます。仏さまを「ほっとけ(放っとけ)さん」としてしまうわたしをお仏壇の前に、お参りに、と勧めてくれているのはあの人です。断ち切れない想いを抱えながらも「あの人はわたしと仏さまの仲人なんだ」といただくところに、「死」に意味が見いだせるのではないかと思います。そして、あの人が紡いでくれた仏さまは、わたしに生きていく方向を与えてくれるのです。

亡き方の置き土産は、わたしに3つの宝物。大切に大切にしていきたいものですね。

「浄土真宗やわらか法話3」より参照

浄土真宗の生活信条

2017年6月

−、み仏の誓いを信じ尊いみ名をとなえつつ強く明るく生き抜きます。

−、み仏の光をあおぎ 常にわが身をかえりみて感謝のうちに励みます。

−、み仏の教えにしたがい 正しい道を開きわけてまことのみのりをひろめます。

−、み仏の恵みを喜び 互いにうやまい助けあい社会のために尽くします。

浄土真宗の生活信条は、念仏を頂くものの生きる方向、姿勢を表わしたものであります。親鸞聖人のご一生には、求道(ぐどう)・信心・報謝・処世(しょせい)の四つの大きな節目があると言われております。この生活信条をよく味わっていきますと、一番目は信心のことをいい、二番目に報謝のことをいい、三、四番目が念仏者の生き方を表しています。まことに厳しい生活信条でありますが、浄土真宗門徒の基本的立場であることを忘れないよう、日々のお念仏生活を共々に努めてまいりましょう。

染香人の その身には

香気あるがごとくなり

これをすなわち なづけてぞ

香光荘厳と まうすなる『浄土和讃』

染 香 人

2017年5月

「南無阿弥陀仏」のみ教えを仰ぎ、そのはたらきを慶んでおられる方のことを「染香人」と名付けられ「香光荘厳」と示されています。阿弥陀様の智慧が、空間に漂う香りと、届かぬところのない光にたとえられ、いつでも、どこでも、誰にでも至り届いて下さっていると顕(あらわ)されているのです。

ある方は身寄りも少なく独りで暮らしています。数年前まではお寺参りを重ねられていましたが、次第に身体の衰えから、現在お寺へ出向くことは困難になりました。年老いていき、思い通りにならない苦悩を目のあたりにされているように見受けられます。それでも、お念仏を中心とした生活を歩まれているその方が「往き先が決まっているから」と、笑顔でおっしゃるのです。

阿弥陀様は「あなたのいのちがいつ終わっても、どのような終わり方であっても、お浄土へ生まれさせ、必ず仏に成る身にさせる」と、はたらいて下さっています。このみ教えを大切に聞き受け、いのちのゆくえを知らされ、生死(しょうじ)の問題の解決が済まされているからこそ「いのちの往き先の心配は無用である」と笑顔で言えるのではないでしょうか。

お念仏の香りに染められた人は、その香りを放って伝わり、人生が美しく飾られていくのです。このことが如来の智慧のはたらきによって調えられた「香光荘厳」の姿といえるのではないでしょうか。

共に、苦悩あるそのまま「よかったねー、うれしいねー」と、慶ばせていただけます。

永代経の由来とこころ

2017年4月

永代経法要は、浄土真宗の寺院にとって重要な法要の一つでありますが、この法要がいつから勤められるようになったのかについては、実はあまりよく分かっていません。この法要が全国のお寺に広まったのは、江戸時代も末期になってからであろうと考えられています。比較的歴史が浅いともいえる法要なのですが、それがなぜ浄土真宗にとって大切な法要になったのでしょうか。

永代経は「永代読経」といい、永代にわたってお経を読み、そのお心をいただいて参りましょう、という法要です。そのためには諸々の経費が要りますので、亡き人、ご先祖を偲びつつ、永代経の志を上げることが習わしとなってきました。

先祖伝来の土地が売れて、替え地として様々な地区で田を買われた方がおられます。その方は、その替え地のある地元のお寺で永代経法要が勤まると、それぞれ志を上げられると聞きました。その理由を尋ねましたら、「先祖のおかげですから」と。その方は、先祖の土地が売れたことによってそこの田を購入し、お米を収穫することができる、その感謝の想いを、その地元のお寺での永代経に際して志を上げるという“かたち”で表現されているのでした。ご門徒が永代経を大切に思うのは、この法要が亡き人、ご先祖に対する報恩感謝の気持ちを表す場になっているからでしょう。

亡き人、ご先祖に「ありがとう」と感謝申しつつ、大切に永代経をお勤めし、仏法聴聞のご縁にさせていただきましょう。

親鸞聖人は、『教行信証』の終わりに『安楽集』の言葉を引いて、「前に生れるものは後のものを導き、後に生れるものは前のもののあとを尋ね、果てしなくつらなって途切れることのないように」とお念仏のいわれを示されています。

以前、ご法話で「本堂の壁や柱には、お念仏を喜ばれた、懐かしい人たちの声が染み込んでいて、私たちにお念仏を依り所に生き抜いてくれと、よび続けておられます。本堂に座り、共にお念仏申し、お聴聞いたしましょう」と、聞きました。先祖のためにお参りすると思いがちですが、仏となって人が、先回りをして、私を本堂へと導いて下さっているのです。そして、前の者のあとを尋ねること、つまり私の本当の依り所を、み教えに聞くことが大切です。長きにわたり、代々伝えられたお念仏の道を、私も歩み、また途切れることなく、お念仏を申し伝える。この尊いご縁をいただくのが、永代経なのです。

たすくるぞ たのめの母の 喚び声の

今ぞ聞こえし 南無阿弥陀仏(香樹院徳龍)

(本願寺仏教音楽・研究所リーフレット一部抜粋)

浄土真宗本願寺派 第25代専如門主伝灯奉告法要

2017年3月

平成28年秋から29年春にかけての80日間にわたり、『法灯(お念仏のみ教え)』が本願寺第25代専如ご門主に伝えられたことを阿弥陀様の御前に告げるとともに、広く世に伝わることを願った「伝灯奉告法要」がご本山にて勤められております。また、この法要に先立ち、平成26年6月6日に「法統継承式」が行われました。「法統継承式」とはご門主のご退任直後に行われるもので『法灯』を受け継ぎ、本願寺および宗門を統一される、ご門主のお代替わりの儀式です。法要期間中は門信徒以外の方々にも、お念仏のみ教えをあじわい、本願寺の歴史と文化に触れていただく機縁として数々の協賛行事が開催されております。結婚式、初参式、金・銀婚式など、人生の節目や社会的記念日の儀式を開催するための常設施設を設置し、また参拝者及び観光者・外国人の方々にも楽しんでいただけるよう約30店舗の京ブランド商品が集結し、八ツ橋や京漬物といった京都の定番商品や、お香や和装小物などの伝統工芸も揃うので、お土産探しにもぴったりのほか、京老舗料亭のお弁当の販売や、ミシュランガイドで7年連続星を獲得している大阪のフレンチレストラン監修のオープンカフェも営業しております。また大型スクリーン設置のもと、マッピング映像、法要に関するインフォメーションなどが随時放映され、お茶所内での「布教リレー」や「仏事相談」なども実施のほか、休憩施設や聞法会館には託児所も設置されております。期間中は飛雲閣が特別公開されているほか、慶讃茶席も用意され、特別公開懇志の一部は浄土真宗本願寺派たすけあい運動募金・熊本地震災害義援金にあてられ、龍谷ミュージアムでは、本願寺と浄土真宗の名宝などを展示した特別展も開催されております。

是非、この尊いご勝縁を皆様と共々によろこばせていただき、長きにわたり受け継がれてきた本願念仏のみ教えが一人でも多くの方々に伝わるよう、心豊かに生きることのできる社会の実現を目指し、お念仏相続の生活にはげませて頂きましょう。

第5期 写経教室「スートラ」

2017年2月

平成24年より毎月行われております、写経教室「スートラ」。「スートラ」とはインドの言葉で「お経」を意味します。

第1期の『讃仏偈』から始まり、2期3期には『正信偈』、4期と今期は『仏説阿弥陀経』を書写しております。

開催の初めには皆様共に『讃仏偈』を読経し、用意されたお手本の意味を味わいます。

講師には、東洋書道院師範の小比賀秋水先生をお招きし、一人ひとりに親切丁寧なご指導を頂いております。

| 開催日 | 2月18日 3月11日 4月15日 5月13日 6月17日 |

|---|---|

| 時 間 | 午後1時半〜3時半 |

| 場 所 | 福住寺会堂 |

| 入会金 | 2,000円 |

| 会 費 | 700円(受講毎) |

慌ただしい世間の中で右往左往しながら、日々年を重ねているのが私達ではないでしょうか。

毛筆と墨を使われる方、筆ペンを使用される方など思い思いに筆を動かします。いそがしい日常を、ちょっと立ち止まり、自分を見つめ心を静め、一つひとつ丁寧に書き、お経に親しむ。

お経を読むことから、書写するお経、そして自分専用のお経本を作成することを目標としております。いつからでも、どなたでもどうぞお気軽にご参加下さい。

2017年1月

皆さまは、どのように新年をお過ごしでしょうか。今年も様々な願いの内に新年をお迎えのことと思います。年始に抱く“思い”は人それぞれです。そこで、今月号の『なむ』では、本願寺派布教師であるお坊さんの一風変わった年始のお話をご紹介します。

〜光に遇う〜(西原祐治 千葉県 西方寺住職)

元日のことです。妻が「珍しい人から年賀状が届いています」と言いました。その年賀状は8年前にお浄土へ往った父から、私にあてられた年賀状でした。

実は、この年賀状は私が出したものでした。

正月を迎える一週間前のことです。来年は何を大切にして過ごそうかと考えていた時、「そうだ、大切な言葉を、父からの年賀状という形にして自分に届けよう」と思ったのです。そして「珍しい人から・・・」となったのでした。自分で書いたものではありますが、書かれている言葉が浄土から届けられたような気持ちになり、とても有り難いご縁となりました。

これは一茶の『おらが春』の中にある逸話をまねたものです。その逸話とは次のような内容です。

昔、丹後の国の普甲寺というところに、深く浄土を願う上人がおられました。正月のことです。年の初めは世間では祝いごとをしてにぎやかに過ごすので、自分も正月を祝おうと、大晦日の夜、縁のある小坊主に手紙を書いて渡しました。「翌日の夜明けに、今から言う文言を語って届けるように」と託して本堂で待ったのでした。

小坊主は元日の朝、まだ暗いうち、鳥が夜明けを待って鳴く時刻に起きて、教えられた通り表門をたたきました。中から「どこから来られました」と返答があったので、小坊主は「西方弥陀仏より年始の使いの僧にございます」と教えられた通り答えます。上人ははだしで飛び出して、門の扉を左右ヘ開けて、小坊主を上座に案内しました。小坊主から昨日託した手紙を受け取り、うやうやしく頂いて読み始めました。

「この世界はいろいろな苦しみに満ちているので阿弥陀仏の浄土へまいられよ。浄土の聖なる人びとと共に出迎えます」。

読み終わると、上人は止めどなく涙を流しました。

こんな面白いことは、逸話の世界だけにとどめておくのはもったいないと実践したのが、父からの年賀状です。

おそらく正月に思ったことは、思っただけならば、時の過ぎゆくほどに失念していたのだと思います。しかし、亡き父からの年賀状として届いて見ると、大切な“思い”はいつも私の思いの中にあります。

本願寺出版社『浄土真宗 やわらか法話 3』より

| << 次号 | 前号 >> |

|---|